Einstmals war es nach Rom der wichtigste Pilgerort Italiens: Loreto in den Marken. Abertausende Pilger aus allen Teilen der katholischen Welt kamen früher in den kleinen Ort an der Adriaküste, unweit von Ancona. Viele verbanden es mit einer Kavalierstour durch Italien oder mit einer Wallfahrt nach Rom.

Dabei gilt die Basilika vom „Heiligen Haus“ (Santa Casa) in Loreto als der älteste marianische Pilgerort: Als Lourdes und Fatima noch nichts weiter waren als kleine Dörfer und die Wallfahrten nach Altötting und Maria Zell gerade anfingen, groß zu werden, gingen in Loreto bereits Kaiser und Fürsten, Kardinäle und Päpste ein und aus.

Dieser Beitrag enthält Affiliate-Werbelinks. Mehr Infos am Ende des Artikels.

Heute ist das Heilige Haus in Loreto etwas in Vergessenheit geraten und die Pilgerwege, die dorthin führen, stehen weit hinter den Wegen nach Rom und Assisi zurück. Doch noch immer zieht es Scharen gläubiger Katholiken in die Marken.

Und wer sich die Landkarten der katholischen Welt genauer anschaut, wird feststellen, dass es in Mitteleuropa, aber auch in Lateinamerika und auf den Philippinen zahlreiche Kirchen und ganze Städte mit ähnlichen Namen gibt: Denn der kleine Ort an der Adriaküste hatte über Jahrhunderte eine große Ausstrahlung.

Wenn ihr euch für die spannende Geschichte der Santa Casa di Loreto interessiert, dann lest weiter. Denn es gibt wahrlich einiges darüber zu erzählen.

Das Ziel der Via Lauretana: Die Basilika von Loreto, links der Apostolische Palast

Inhalt

⭐Pilgern zum Heiligen Haus von Loreto auf der Via Lauretana

Wer zu Fuß nach Loreto pilgern möchte (oder auch mit dem Fahrrad), der kann dies auf der Via Lauretana tun, die durch die Toskana, Umbrien und die Marken führt.

Ich selbst pilgerte im Jahr 2025 250 km durch Umbrien und die Marken – über Perugia und Assisi – bis nach Loreto.Alle Infos für diese Pilgerreise bekommt ihr in meinem Artikel: Karten, gpx-tracks zum Download, eine Liste der Unterkünfte, Routenbeschreibungen und mehr.

Die Basilika vom Heiligen Haus in Loreto

Piazza della Madonna und Apostolischer Palast

Die Stadt Loreto hat heute über 13.000 Einwohner, doch die eigentliche Altstadt ist winzig klein und besteht im Endeffekt nur aus zwei Straßen, die alle in eine Richtung führen: Zur großen Piazza della Madonna. Hier ist das Herz der Ortes – und wenn man ehrlich ist, auch der eigentliche Grund, warum der Ort überhaupt existiert: Die Basilika della Santa Casa. Zu deutsch: Die Basilika vom Heiligen Haus!

Die Piazza della Madonna liegt auf dem höchsten Punkt der Stadt, ist über 80 Meter lang und etwa 40 Meter breit. Im Zentrum steht ein Brunnen aus dem frühen 17. Jahrhundert.

An der Nord- und Westseite liegt der große Apostolische Palast mit seinen Arkaden, der im frühen 16. Jahrhundert von Bramante geplant wurde. Ausgeführt haben ihn dann aber Antonio da Sangallo der Jüngere und Giovanni Boccalini.

Doch die Regelmäßigkeit der Arkaden des Apostolischen Palasts lenkt den Blick der Besucher fast automatisch auf das eigentliche Highlight: Die prachtvolle Fasade der Basilika.

Das Ziel der Via Lauretana: Die Basilika von Loreto, links der Apostolische Palast

Die Basilica della Santa Casa in Loreto

Bevor das große Santuario hier gebaut wurde, stand lediglich eine kleine Kirche.

Im späten 13. Jahrhundert soll hier das „Heilige Haus“ – das Haus der Maria, das die Heilige Familie in Palästina bewohnt haben soll – regelrecht gelandet sein. Engel, so sagt die Legende, hätten es (mit einem Zwischenstopp auf der anderen Adriaseite) hierher getragen. Wie so oft, hat auch diese Legende einen wahren, historischen Kern – aber darauf werde ich in Kürze noch genauer eingehen.

Um die wertvolle Reliquie zu schützen wurde darüber ein einfaches Gotteshaus gebaut.

Die Geschichte der großen Kirche, die wir heute sehen, beginnt im Jahr 1468. In diesem Jahr gab der Bischof des nahegelegenen Recanati den Auftrag, eine größere Kirche zu errichten. Damit sollte zum einen das Heilige Haus besser geschützt werden können. Zum anderen sollten so auch die vielen Pilger beherbert werden, die sich schon damals in Loreto einfanden.

Nach dem Tod des Bischofs, führte Papst Paul II. (1464-1471) die Bauarbeiten fort. Mehrere Baumeister waren hier in den nächsten Jahrzehnten tätig.

Mein erster Blick auf Loreto während meiner Pilgerwanderung: Deutlich hebt sich die Basilika mit der großen Kuppel vom unscheinbaren Rest der Stadt ab

Von der Piazza aus sieht man sie fast nicht, doch wenn man die Kirche aus der Ferne bestaunt, dann beherrscht sie das Bild: Die große Kuppel, inspiriert durch die Kuppel des Florentiner Doms, die im 19. Jahrhundert ausgemalt wurde.

Direkt darunter befindet sich die Santa Casa. Umgeben ist dieses Zentrum der Kirche durch einen Kranz an Kapellen, welcher der Basilika besonders von der Ostseite aus ihr charakteristisches und beeindruckendes Aussehen verleiht.

Blick auf die Basilika von Loreto von Osten

Blick in die Kuppel der Basilika von Loreto, die im 19. Jahrhundert ausgemalt wurde

1587 vollenden Giovanni Battista Ghioldi und Lattanzio Ventura die Fassade, die heute die große Piazza prägt und der links davon stehende Campanile von Luigi Vanvitelli mit seiner Höhe von 75 Metern schließt in den 1750er Jahren schließlich das Ensemble ab.

Das Heilige Haus (Santa Casa) von Loreto in den Marken

So beeindruckend die Gesamtanlage auch ist: Der Dreh- und Angelpunkt ist doch direkt unter der Kuppel: Das Heilige Haus.

Das Gebäude ist 9,25 Meter lang, 4,1 Meter breit und 5 Meter hoch. Die Wände bestehen aus backsteinartigen Steinen, die originale Decke wurde allerdings im Laufe der Jahrhunderte durch ein Tonnengewölbe ersetzt. Das Haus hat mehrere Türen und der Besucherstrom wird so gelenkt, dass eine Tür als Eingang, eine als Ausgang aus dem Heiligen Haus dient.

Seit jeher wurde diese Reliquie von innen erlebt – und durfte berührt werden. Auch heute noch stehen die Betenden meist in der Nähe der Wände – die ja der Tradition nach die originalen Wände des Hauses der Heiligen Familie sein sollen – berühren sie, legen ihre Stirne an die Steine. In früheren Zeiten ging das sogar so weit, dass man versuchte Teile aus den Mauern zu brechen, manche Pilger ganze Steine stehlen wollten. Neben einem offiziellen päpstlichen Verbot, gab es auch Hilfe von Oben gegen solch frevlerisches Vorgehen: Die Heilige Maria selbst soll – so die Mirakelberichte – diejenigen bestraft haben, die Steine aus der Mauer entfernten. Und erst als sie ihren Fehler einsahen, den Stein zurückbrachten und um Vergebung baten, wurde die himmlische Strafe zurückgenommen. So konnte man den Wunderglauben auch gleich zur Erhaltung des Heiligtums nutzen – sonst wäre heute wahrscheinlich nicht mehr viel davon übrig. [Alcalá, S. 369f.]

Das Heilige Haus hat nur ein Fenster an der Westseite. Der Legende nach betrat durch dieses Fenster der Erzenge Gabriel für die Verkündigung das Haus. Das deshalb so genannte Verkündigungsfenster befindet sich heute direkt hinter dem Hauptaltar.

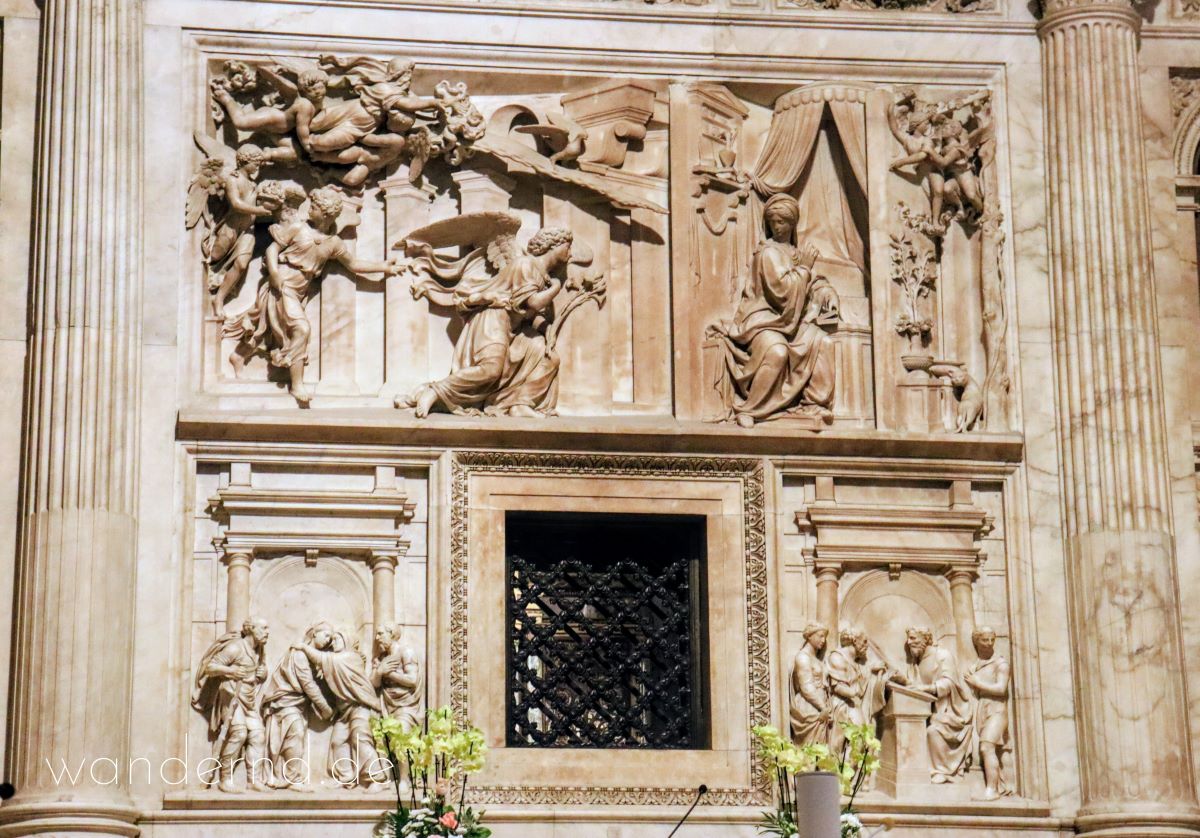

Das sogenannte „Verkündigungsfenster“ des Heiligen Hauses von Loreto – darüber die Darstellung der Verkündigung

Während die Wände im Inneren des Hauses so ursprünglich wie möglich belassen wurden, wurden die Außenwände bereits im Mittelalter durch eine Verschalung geschützt. Anfangs war es nur eine einfache Verschalung, doch Papst Julius II. (1503-1513) hatte die Idee, die Santa Casa komplett mit Marmor zu verkleiden. Es war sein Nachfolger Papst Leo X. (1513-1521), der die Verkleidung in Auftrag gab:

Die prächtige und aufwändige Renaissance-Marmorhülle des Heiligen Hauses, nach Plänen von Bramante, erzählt Szenen aus dem Leben der Jungfrau Maria sowie aus der Legende der Santa Casa.

Die Legende vom Heiligen Haus von Loreto

Der Tradition nach ist die Santa Casa di Loreto also das Haus, in dem die Heilige Familie in Nazareth wohnte, in dem schon Maria geboren worden und aufgewachsen war, in dem die Verkündigung stattfand und Jesus seine Kindheitsjahre verbrachte.

Doch warum sollte dieses Haus heute in den Marken in Italien stehen?

Engel tragen die Santa Casa nach Loreto. Darstellung auf der Marmorverschalung des Heiligen Hauses

Ganz einfach: Als im späten 13. Jahrhundert das Heilige Land von den Muslimen erobert wurde, trugen Engel das Heilige Haus aus Nazareth nach Trsat im heutigen Kroatien. Das war genau am 12. Mai 1291. Schnell wurde das wundersame Haus in Dalmatien zu einem Wallfahrtsort, doch es blieb nicht lange dort. Nach drei Jahren und sieben Monaten, am 10. Dezember 1294, trugen die Engel das Haus weiter – auf die andere Adria-Seite – und setzten es dort zwischen Ancona und Recanati ab. An dieser Stelle gab es damals noch keinen Ort, nur einen Lorbeerhain, der dem Ort, der sich bildete, später seinen Namen gab: Lauretum – auf Italienisch: Loreto.

(Allerdings gibt es Versionen der Legenden, in denen das Haus noch drei Mal innerhalb der Region den Stellplatz wechselte, um Gefahren durch Piraten, die vom Meer kamen, oder Profitstreitigkeiten zu entgehen)

Da dass Haus der Legende nach fliegenderweise nach Loreto kam, ist die Madonna von Loreto auch die Schutzpatronin der Flieger und Luftfahrer.

Die Madonna von Loreto als Schutzpatronin der Luft- und Raumfahrer. Dieses Bild befindet sich unter den Votivgaben des Gnadenorts. Der Spruch „Virtute siderum tenus“ ist das Motto der italienischen Luftwaffe, deren Patronin ebenfalls die Madonna von Loreto ist.

Der wahre Kern der Legende

So absurd die Legende vom fliegenden Haus, das von Engeln vom Heiligen Land nach Italien gebracht worden sein soll, auch klingen mag: Sie hat einen historischen Kern!

Bis ins späte 13. Jahrhundert wurde ein Haus der Maria in Nazareth verehrt, das der Legende nach bereits von den Aposteln zu einer Kirche umfunktioniert worden war. Archäologische Untersuchungen in Nazareth in den Jahren 1954 bis 1960 ergaben, dass sich ein „einfaches Steinhaus ohne Fundamente“ der Grotte in der (heutigen) Verkündigungsbasilika in Nazareth vorgebaut war, dessen Maße mit dem Heiligen Haus von Loreto übereinstimmen.

Weitere Untersuchungen der Santa Casa zeigen außerdem, dass Mörtel und Steine nicht lokal aus den Marken stammen, sondern aus dem heutigen Palästina stammen könnten. Zudem fand man in der Santa Casa mehrere Grafitti auf Griechisch und Hebräisch (allerdings keine auf Lateinisch oder Italienisch), die mit denen in der Verkündigungsgrotte in Nazareth verglichen wurden. Und obendrein entdeckte man römische Nummerierungen auf den Steinen des Hauses, als wären die Wände sorgfältig zerlegt, nummeriert und an anderer Stelle erneut aufgebaut worden.

Piazza della Madonna und Basilika von Loreto bei Nacht

Es gibt also archäologische Hinweise, dass das Heilige Haus von Loreto tatsächlich vorher in Nazareth gestanden haben könnte. Aber was hat es mit der wundersamen Übertragung durch die Engel auf sich? Auch dieser Teil der Legende scheint einen wahren Kern zu haben:

In den Vatikanischen Archiven fand man um 1900 mehrere Dokumente, die eine Translation (Übertragung) des Hauses durch die Familie Angelos beschrieben. Die Angelos – Angelos ist das griechische Wort für „Engel“ – waren eine mächtige Adelsfamilie des byzantinischen Reiches mit einem eigenen Machtbereich auf dem Balkan. Auch wenn die damals von Historikern gefundenen und zitierten Dokumente seither verschollen sind, so tauchte doch 1985 ein weiteres historisches Dokument auf, dass die These zu stützen scheint: Folio 181 des Chartularium Culisanense.

In diesem Dokument sind all die Dinge aufgelistet, die Nikephoros Angelos – Herrscher über Epirus – seiner Tochter Thamar als Hochzeitsgeschenk mitgab – sie heiratete Ende des Jahres 1294 Prinz Philipp, den Sohn des Königs von Neapel. Darunter befanden sich Steine aus dem Heiligen Haus aus Nazareth.

Daraus ließe sich folgender möglicher Ablauf herleiten:

Am 12. Mai 1291 – nur sechs Tage vor dem Fall der Stadt Akkon im Heiligen Land – brachten die Christen in Sicherheit, was sie in Sicherheit bringen konnten: Dazu gehörte auch das als Wohnsitz der Heiligen Familie verehrte Haus, das der Verkündigungsgrotte in Nazareth vorgebaut war. Man zerlegte die Wände sorgfältig und nummerierte sie, um sie andernorts wieder aufbauen zu können.

Die Familie Angelos brachte das Haus erst einmal in ihrem eigenen Machtbereich in Sicherheit und im Jahr 1294 wurde es Thamar als Mitgift im Zuge ihrer Hochzeit mit dem Sohn des Königs von Neapel mit nach Italien – die Gegend um Loreto gehörte damals zum Kirchenstaat – gegeben. Am 10. Dezember 1294, so die Tradition, kam das Haus in Loreto an – heute noch wird dieser Tag in der Stadt feierlich begangen.

Natürlich wird das Haus nicht geflogen sein. Die um 1900 gefundenen Quellen sollen von einem Transport per Schiff berichtet haben und frühe Darstellungen des Heiligen Hauses zeigen auch noch, wie es per Schiff nach Loreto transportiert wurde.

Die schwarze Madonna von Loreto

Im Heiligen Haus wird die Schwarze Madonna von Loreto verehrt, doch die Figur ist nicht sehr alt.

In der Liste der Hochzeitsgeschenke ist auch ein auf Holz gemaltes Bildnis der Gottesmutter Maria mit Kind genannt – möglicherweise handelte es sich um das erste Bild, das in Loreto im Heiligen Haus aufgestellt worden war. Diese Ikone wurde im 16. Jahrhundert durch eine Statue ersetzt, welche sich durch den Kerzenrauch zunehmend schwarz färbte. Bei einem Brand im 1921 wurde die Figur zerstört und durch eine neue Statue ersetzt, die man von vorneherein dunkel gestaltete, um den Anblick der „schwarzen Madonna von Loreto“ beizubehalten, der sich inzwischen durchgesetzt hatte.

Auch wenn die „schwarze Madonna von Loreto“ quasi ein stehender Begriff geworden ist und auf zahlreichen Devotionalien dargestellt wird, ist sie keineswegs das Kultzentrum (anders als etwa die schwarze Madonna von Altötting) – das ist natürlich das Haus selbst!

Darstellung der Madonna von Loreto auf einem Bildstock an der Via Lauretana

Die Loreto-Wallfahrt: Ihre Geschichte und Bedeutung

Die Geschichte der Pilgerfahrt nach Loreto

Das Heilige Haus hatte – der Legende nach – bereits bei seinem dreijährigen Zwischenstopp in Dalmatien Pilger angezogen.

In den Marken stand das Haus nun wenige Kilometer außerhalb der bereits existierenden Stadt Recanati, an der Straße, die zum Hafen führte – und damit recht verkehrsgünstig, aber doch etwas landeinwärts, so dass es vor etwaigen Piratenüberfällen besser geschützt wäre.

Bereits im 14. Jahrhundert scheint die Santa Casa ein Wallfahrtsort von zumindest lokaler Bedeutung gewesen zu sein und zum Schutz des Heiligtums wurde eine einfache Kirche darum herum gebaut. Im Laufe des 15. Jahrhunderts weitete sich der Einzugsbereich des Gnadenortes zunehmend aus und die Beliebtheit explodierte regelrecht ab den 1470er Jahren. 1468 wurde vom Bischof von Recanati eine größere Kirche in Auftrag gegeben, um den zahlreichen Pilgern, die inzwischen eintrafen, Platz zu bieten. Dies war der Startschuss für den Baubeginn der heutigen, prächtigen Basilika.

Der Ort Loreto selbst verdankt seine Existenz vollständig der Santa Casa. Wie bereits oben erwähnt, stand das Heilige Haus ursprünglich wohl in einem Lorbeerhain – und um das Heiligtum herum entwickelte sich eine Siedlung, die aber offenbar mit der Menge an Menschen noch nicht wirklich umgehen konnte. Zumindest wird der Ort in den frühen Jahren als hygienisch eher fragwürdig, als dreckig und stinkend beschrieben. Seit der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts bemühte man sich dann wohl mehr und mehr um die Verbesserung der sanitären Bedingungen. In die selbe Zeit fällt auch der Bau einer Stadtbefestigung.

Loretos Wohlstand wuchs in den kommenden Jahrzehnten – und verdankte dies natürlich dem Gnadenort. Die Einwohner von Loreto werden als „a population of hosts and tavern keepers“ [Renzulli, S. 34] bezeichnet – sie beherbergten und bewirteten also die Pilger. Montaigne fügt 1581 noch die Profession der Souvenir-Verkäufer seiner Beschreibung hinzu. [Renzulli, S. 35]

Restaurants, Hotels und Souvenirhändler findet man heute noch zu Hauf in Loreto

1586 wurde Loreto schließlich vom Papst zur Stadt und Diözese erhoben.

Nicht nur die Stadt selbst wurde ausgebaut und befestigt, auch die Verbindungswege wurden verbessert: 1581 wird die Straße zwischen Recanati und Loreto als durchgängig gepflastert beschrieben – so wie die „meisten Straßen in Venedig, so dass jeder dort gehen konnte, ohne schlammige Füße zu bekommen.“ [zitiert nach Renzulli, S. 32]

In den folgenden Jahren baute Recanati auch seinen Hafen aus, um den Pilgern, die per Schiff kamen, die Anreise zu erleichtern. Aber natürlich hatte das auch die Funktion, dass man verhindern wollte, dass die Pilger über das nahegelegene Ancona anreisten – denn man wollte der Nachbarstadt kein Stück vom Pilgerkuchen gönnen.

Scherzhaft wurde damals erzählt, die Madonna von Loreto sei erneut umgezogen – diesmal mitten ins Meer, nur wenige Kilometer von Ancona entfernt, so dass die Pilger nun dort ihre Zölle entrichten mussten. – Dieser Witz hatte reelle Ursachen, denn tatsächlich gibt es zahlreiche Hinweise darauf, dass Ancona neidisch auf den Reichtum war, den die Pilger in die Nachbarstadt Recanati brachten: Recanati erhielt vom Papst die Erlaubnis , zum Fest Mariä Geburt (8. September) einen Markt zu veranstalten. Damit hatte sich Recanati an diesem wichtigen Wallfahrtstag eine zusätzliche Einnahmequelle gesichert. Der Nachbarstadt Ancona verbot der Papst allerdings, gleichzeitig einen Markt zu abzuhalten.

Darstellung von Loreto aus „Civitatis Orbis Terrarum“ von G. Braun, Köln 1572.

Stattdessen erhob Ancona einfach Zölle für diejenigen, die über die Stadt und ihren Hafen nach Loreto pilgerten, um zumindest etwas von der nahegelegenen Wallfahrt zu profitieren. Der Versuch, mit einem eigenen mirakulösen Gnadenbild eine konkurrierende Wallfahrt zu etablieren, scheiterte allerdings.

Im späten 16. Jahrhundert also war Loreto bereits zu einem überregional bedeutsamen Pilgerzentrum angewachsen. Zeitgenössische Quellen berichten, dass ein Besuch des Heiligen Hauses so normal und selbstverständlich war, dass er häufig als Vorwand genutzt wurde, um vor Ort unauffällig andere Personen zu treffen: Wieviele Geschäfte hier gemacht, Ehebande geknüpft oder politische Abmachungen wohl unter dem Deckmantel einer Wallfahrt geschlossen wurden?

Ein Besuch des Ortes gehörte fest zu einer Italienreise und zahlreiche große Namen finden sich unter den Pilgern: Columbus, Galileo Galilei, Mozart, Descartes, Montaigne, Therese von Lisieux, Ignatius von Loyola, Petrus Canisius, Cervantes und Tiepolo – um nur einige zu nennen. Für den deutschsprachigen katholischen Raum hatte vor allem ein Besucher besondere Bedeutung: Ferdinand aus Graz – der spätere Kaiser Ferdinand II.

Loreto-Wallfahrten in Europa und der Welt

Loreto-Wallfahrten als Mittel der Gegenreformation im Heiligen Römischen Reich

Kaiser Ferdinand II. ging in die Geschichte als der „große Gegenreformator“ ein. Er war es, der Österreich endgültig wieder katholisch machte. Er war es, dessen unerbittliches Vorgehen gegen die protestantischen Stände in Böhmen den Prager Fenstersturz mitheraufbeschwor – und damit den Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges. Und er war es auch, der im Laufe dieses Krieges das Ziel verfolgte, das ganze Heilige Römische Reich wieder katholisch zu machen (auch wenn dies bekanntlich nicht von Erfolg gekrönt war).

Legitime certantibus corona – dem Kämpfer für das Gerechte gebührt die Krone, war der Wahlspruch Ferdinands II. Und der Kampf für das Gerechte war für ihn der Kampf für den „wahren“ römisch-katholischen Glauben. Auf seiner Pilgerfahrt nach Italien, auf der er in Ferrara mit dem Papst das Pfingstfest feierte, soll er in Loreto das Gelübde abgelegt haben, seine Länder – wenn nötig mit Gewalt – von der Häresie (also dem Protestantismus) zu befreien und dem rechten Glauben wieder zuzuführen.

Georg Pachmann, Kaiser Ferdinand II., 1635, Kunsthistorisches Museum (gemeinfrei) – von wikicommons

An Gewalt wurde wahrlich nicht gespart bei der Rekatholisierung, als weitaus nachhaltiger erwies sich aber etwas anderes: die Menschen durch die Mittel des Barockkatholizismus für den katholischen Glauben zu gewinnen. Wallfahrten spielten dabei eine entscheidende Rolle und die Förderung lokaler Wallfahrtsorte war von entscheidender Bedeutung für die Sicherung des katholischen Glaubens. Das galt nicht nur für Österreich und Böhmen, sondern etwa auch für Bayern, wo Ferdinands Kumpel aus Uni-Tagen regierte: Maximilian I. von Bayern. Beide waren an der Jesuiten-Universität in Ingolstadt ausgebildet worden und blieben dem Jesuiten-Orden auch zeitlebens eng verbunden und förderten ihn in ihren Herrschaftsgebieten besonders. Deshalb überrascht es wohl auch nicht, dass es gerade die Jesuiten waren, die nicht nur die Marienverehrung im Allgemeinen, sondern die Loreto-Verehrung im Besonderen förderten.

Zum Thema der Wallfahrten im Kontext der Auseinandersetzung mit dem Protestantismus habe ich auch im folgenden Artikel etwas geschrieben:

Ferdinands Gattin, Eleonora von Mantua, schickte in den 1620er Jahren Architekten nach Loreto, um die Santa Casa genau zu vermessen und zu studieren. In Wien entstand so eine getreue Kopie in Form der Loreto-Kapelle bei den Augustinern im ersten Bezirk. Hier betete Ferdinand II. für militärischen Erfolg – passend zum in Loreto abgelegten Gelübde – und hier wurden auch eroberte Feldzeichen und ähnliches der Gottesmutter gestiftet. Es war schließlich Ferdinands II. Enkel, Ferdinand IV., der die Tradition begründete, dass die Herzen der Habsburger in der Loreto-Kapelle bestattet werden sollten. (Die Wittelsbacher Herzen wurden übrigens in Altötting beigesetzt – das ist zwar keine Loreto-Kirche, aber immerhin wird hier auch eine schwarze Madonna verehrt).

Dabei förderten nicht nur die Herrscherfamilien, sondern auch zahlreiche katholische Adlige in Österreich, Böhmen und Bayern (sowie den angrenzenden katholischen Territorien) die Errichtung von Marienwallfahrten und auch den Bau von Loreto-Kapellen in ihren Gebieten: Stannek [S. 323-327] listet 72 Loretoheiligtümer, die zwischen 1589 und 1742 im Gebiet des heutigen Österreich und Südtirol errichtet wurden. Für (das damalige) Bayern (also ohne Franken) listet sie 50 Loretokapellen und -häuser für die Zeit zwischen 1582 und 1762. Ähnlich – wenn auch mit reduzierter Intensität – verhielt es sich auch in anderen katholischen Gegenden.

Einige dieser Gnadenorte kann man heute noch besuchen – etwa die Kopie der Santa Casa in Maria Klobenstein bei Kössen in Tirol.

Auf andere weisen nur noch Straßennahmen hin, zum Beispiel bei der Loretto-Straße in Düsseldorf. Selbst die Loreto-Kapelle in der Augustiner-Kirche in Wien ist heute nicht mehr im Original erhalten.

Loreto-Madonna in Maria Klobenstein, bei Kössen in Tirol (Österreich)

Loreto-Kirchen weltweit: Der Einfluss der Jesuiten

Den Namen Loreto bzw. Loretto findet man außerhalb Italiens nicht nur im deutschsprachigen Raum.

Wie ich bereits oben erwähnte, war der Jesuiten-Orden einer der wichtigsten Förderer des Loreto-Kultes. Viele Jesuiten schrieben Abhandlungen und Beschreibungen über Loreto, die eine weite Verbreitung fanden.

Eine der bedeutendsten Publikationen stammt von Wilhelm Gumppenberg (1609-1675), der das Ziel verfolgte mit seinem Marianischen Atlas ein „Inventar“ sämtlicher Mariengnadenorte der Welt zu schreiben. Dazu korrespondierte er mit zahlreichen seiner Ordensbrüder in aller Welt, um Informationen über Marienpilgerorte zu sammeln. Der erste Gnadenort in seiner 1200 Beschreibungen umfassenden Sammlung ist natürlich: Das Heilige Haus von Loreto!

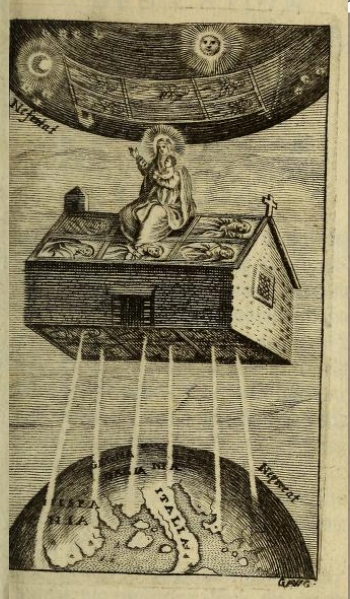

Darstellung im Marianischen Atlas von Gumppenberg: Das Heilige Haus von Loreto ergießt seine Gnaden in alle Welt

Wo Jesuiten waren, gibt es auch die Chance, Reste eines Loreto-Kults zu finden. Die Ordensbrüder waren als Missionare weltweit tätig, besonders aktiv waren sie in den spanischen Kolonien Lateinamerikas. So verwundert es auch nicht, dass gerade dort viele Loreto-Kapellen existierten. In vielen dieser Kapellen versuchte man, eine möglichst „exakte“ Kopie des Heiligen Hauses nachzubauen, um den Gläubigen vor Ort ein ähnliches „haptisches“ Erlebnis bieten zu können, wie es die Pilger beim Betreten der Santa Casa in Loreto hatten.

In Mexiko sowie auch auf den Philippinen gibt es auch Städte, die Loreto heißen. Und das alles nahm seinen Anfang in einem kleinen Ort in den italienischen Marken.

Auch jesuitisch geprägt: oben das Heilige Haus, von Engeln getragen, unten die schwarze Madonna – in der Universitätskirche von Vilnius, Lithauen

Anreise nach Loreto

Anreise mit dem Zug

Loreto hat einen Bahnhof, der sich etwa 1,2 Kilometer von der Basilika entfernt befindet. Zu Fuß braucht man vom Bahnhof etwa 20 Minuten. Am schnellsten geht es über die Scala Santa – die Heilige Stiege – vorbei am polnischen Militärfriedhof.

Von Ancona, der nächstgelegenen größeren Stadt, verkehrt ein bis zwei Mal stündlich ein Zug, der zwischen 15 und 20 Minuten benötigt.

Einmal täglich gibt es nach Loreto Intercity-Verbindungen von Mailand (u.a. über Bologna) und Rom, sowie mehrere Intercity-Verbindungen von Bari bzw. Lecce in Apulien.

Praktische Tipps zum Zugfahren in Italien findet ihr in meinem Artikel:

Zugfahren in Italien: Tipps für eine stressfreie Bahnfahrt. +Reiseziele für Bahnreisende

Anreise mit dem Auto

Die Anreise mit dem Auto erfolgt, von Norden kommend, am besten über die Autobahn A14. Hinter Ancona nimmt man die Abfahrt Loreto-Porto Recanati.

Nach der Abfahrt sind es nur noch etwa 3,5 Kilometer bis Loreto.

Anreise zu Fuß

Aufgrund der langen Geschichte als Pilgerziel, gibt es natürlich auch Pilgerwege, die nach Loreto führen. Die Routen der alten Via Lauretana von Siena bis Cortona und besonders von Assisi bis Loreto wurden in den letzten Jahren wiederbelebt.

Ich selbst war im April und Mai 2025 auf der Via Lauretana unterwegs und wanderte insgesamt 250 Kilometer von Chiusi über Perugia und Assisi nach Loreto.

Via Lauretana – Pilgern in Mittelitalien: Karte, gpx-tracks, Unterkünfte, FAQ

Unterkunft in Loreto

Loreto besteht im Großen und Ganzen noch heute aus Herbergen, Gasthäusern und Souvenir-Geschäften, zumindest der historische Kern, der wirklich sehr klein und kompakt ist.

Direkt an der Piazza della Madonna und rund um die Basilika gibt es eine Reihe von Hotels und Pilgerunterkünften. Ich selbst stieg im Hotel Pellegrino e Pace* ab – mit Blick auf die Piazza. Direkt daneben befindet sich die Pilgerunterkunft Palazzo Illirico Casa accoglienza Pellegrini. Nur wenige Schritte entfernt kann man in der Pension Delfino Azzurro*, im Hotel Madonna di Loreto* oder in der Pension Piemonte* absteigen. Und das sind nur die, die direkt bei der Basilika liegen.

In wenigen Minuten Gehabstand findet man bereits zahlreiche weitere Unterkünfte verschiedener Preisklasse.

Hier Hotels in Loreto ansehen und buchen*

Offenlegung:

Die Reise wurde selbständig finanziert und organisiert.

Ich verwende in diesem Beitrag sogenannte Affiliatelinks (Werbelinks), die mit einem * gekennzeichnet sind. Wenn ihr über einen dieser Links eine Buchung tätigt, erhalte ich dafür eine kleine Provision.

Verwendete Literatur

- Wikipedia-Artikel „Basilica della Santa Casa„, „Loretokapelle„, „Basilika vom Heiligen Haus in Loreto„

- Alcala, Luisa Elena: Stones and Bricks, Tepetates and Gold Material Translations between Holy Land, Italy and New Spain, in: Materia Americana: The Body of Spanish American Images, 16th to Mid 19th Centuries., 2020. (abrufbar auf Academia.edu)

- Renzulli, Eva: Tales of Flying Shrines and paved roads: Loreto, an early modern town of pilgrimage, in: Città e storia, VII 2012, n. 1, S. 27-41.

- Stannek, Antje: Diffusione e sviluppi della devozione lauretana in Europa (‚600-‚700), in: Citterio, Ferdinando und Vaccaro, Luciano (Hrsg.): Loreto. Crocevia religioso tra Italia, Europa ed Oriente, Brescia 1997, S. 291-327.

- Üresin, Tüles: A theme of counter-reformation in western art: Mary of Loreto, in: DergiPark Akademik, Volume: 28 Issue: 1, S. 207 – 225, 03.05.2019. DOI: 10.29135

- Wenz, Barbara: Poetische Pilgerorte. Reisen ins mystische Mittelitalien, Aachen 2011.

- The Holy House of Loreto, in the light of archives and archaeology auf PerfettaLetizia.

Weiterlesen über Pilgerwege und Wallfahrtsorte

- Via Lauretana – zu Fuß nach Loreto: Alles, was du wissen musst

- Via Romea del Chianti: zu Fuß von Florenz nach Siena

- Magisches La Verna: Drei Tage wandern im Casentino

- Mont St. Michel und Monte Sant’Angelo und der Kult des Erzengels Michael

- Mit dem Fahrrad zum Mont St. Michel: 700 km durch die Normandie

- Kraftorte in Bayern: Heilige Quellen, Steine und Bäume

- Maria Klobenstein bei Kössen in Tirol

- Leichte Wanderung in Kleinhelfendorf: Auf den Spuren von St. Emmeram

- Wanderung über den Hohen Peißenberg zur Wallfahrtskirche

- Wanderung nach Mariabrunn: Ein vergessenes Heilbad bei München

- Die barocke Wallfahrt: Geistliche und profane Aspekte einer Reise

- Der Wunderglaube bei Wallfahrten: Medizin, Magie und Propaganda

- Geld und Glaube: die wirtschaftliche Bedeutung barocker Wallfahrten

Am Ziel! Nach fast 250 km bin ich Anfang Mai 2025 in Loreto angekommen